El inédito apagón del lunes 28 de abril, por su extensión geográfica y duración, ha provocado un auténtico terremoto colectivo, en una sociedad cada vez más dependiente de la electricidad, y pasará a los anales de la historia de este país como uno de los acontecimientos que han supuesto un antes y un después, en este crítico y largo periodo de transición energética en el que la civilización actual está inmersa.

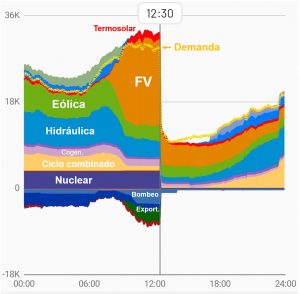

En la primera intervención pública de los responsables políticos, pudimos oír que la causa del apagón fue la pérdida repentina de unos 15 gigavatios (GW) de potencia eléctrica, lo cual no deja de ser una obviedad para cualquier persona medianamente interesada que se moleste en mirar la información que da REE en su web (https://www.esios.ree.es) y su App redOS. La figura 1 muestra la evolución temporal de la producción/demanda eléctrica del lunes 28 (excluyendo las islas, que no se vieron afectadas), en la que se aprecia la situación inmediatamente anterior al suceso y su lenta recuperación posterior.

La primera pregunta que surge, a la vista de dicha gráfica, es si en un sistema interconectado continental, como el europeo, pueden desconectarse intempestivamente 15 GW de potencia sin que previamente hayan ocurrido otro(s) evento(s). La respuesta contundente es NO, por diversos motivos de naturaleza técnica, relacionados con la forma en que se operan y controlan este tipo de sistemas, cuyos detalles escapan al ámbito de este post. Por tanto, la pregunta pertinente sería, ¿qué eventos ocurridos en los segundos o minutos anteriores a la desconexión de esos 15 GW pudieron ocasionar tal resultado catastrófico? Y a continuación, ¿qué lecciones podemos aprender de lo ocurrido y qué podríamos hacer para evitar que se repita en el futuro?

La primera pregunta sólo la podrá responder con precisión quirúrgica el operador del sistema de transporte, una vez analizada en detalle la exhaustiva información que los sistemas de medida y protección han suministrado sobre lo ocurrido en esa franja horaria. Este análisis es absolutamente imprescindible, porque diez milisegundos antes o después puede ser la sutil diferencia entre que un evento sea la causa o la consecuencia. Por ejemplo, la pérdida de un gran generador en España, sobre todo si está ubicado en la zona norte, puede conducir al disparo de una línea de interconexión con Francia en una fracción de segundo, y viceversa. Por motivos de espacio tampoco podemos profundizar en la segunda pregunta, aunque sí podemos afirmar que no existe ningún dispositivo, sistema o infraestructura fiable al 100%, porque eso implicaría costes inasumibles, de modo que la probabilidad de fallo nunca puede ser exactamente nula, aunque sí muy baja, como de hecho lo es.

A continuación, haremos una taxonomía de posibles causas, involucradas en mayor o menor medida en apagones similares que han ocurrido en el pasado, tanto en países de nuestro entorno como en vías de desarrollo. Para empezar, nunca se puede descartar totalmente un error humano, como la desconexión accidental de alguna planta de generación o línea de transporte que resulte crítica para garantizar los flujos de potencia demandados por el consumo en ese momento. Ese fue el caso por ejemplo del apagón de 2007, originado en Alemania cuando un operario abrió una línea sobre el Rin para que pudiese pasar un barco, lo cual ocasionó el disparo de líneas vecinas y, a la postre, un apagón que se extendió hasta Marruecos (https://www.reuters.com/article/world/power-cuts-plunge-western-europe-into-darkness-idUSL05278909/).

Otra causa común es el fallo de algún equipo, bien sea de potencia o protección, que por acción u omisión realizan mal su labor. Este fue el caso del apagón en Reino Unido el verano de 2019, el peor en una década, originado por la incorrecta respuesta, ante la apertura de una línea por una descarga atmosférica, de tres tipos diferentes de centrales (eólica off-shore, gas y cogeneración), que desconectaron inesperadamente en menos de un segundo (https://www.drax.com/opinion/britains-blackout/#chapter-1).

La tercera posibilidad, menos común, sería la concurrencia en el tiempo y el espacio de una serie de factores difíciles de prever, que individualmente no provocarían el colapso del sistema pero que, en conjunto, podrían someterlo a condiciones extremas, no contempladas en el diseño de sus componentes, que se desconectan para protegerse. Esto puede ocurrir ante condiciones meteorológicas muy adversas, que suelen dar lugar a apagones parciales, a veces programados por el propio operador de la red, como ha ocurrido los últimos veranos en California, donde los numerosos incendios han obligado a dejar sin servicio a millones de consumidores de forma rotativa, o en noviembre de 2006 en Alemania, cuando una inesperada y aguda ola de frío disparó el consumo eléctrico por calefacción hasta niveles nunca vistos en otoño.

Finalmente, no pueden descartarse tampoco los sabotajes, tanto físicos como cibernéticos, como los que por desgracia sufren cotidianamente los ucranianos. Un ciberataque dirigido a instalaciones individuales tiene pocas probabilidades de provocar un apagón total, pero sería fatal si lograse atacar el centro de control. En el caso que nos ocupa, no hay evidencia por el momento de que esto haya ocurrido, y en todo caso habría dejado algún rastro.

El operador del sistema dispone de potentes herramientas de simulación, que le permiten analizar con antelación posibles situaciones de riesgo. Este análisis, conocido en nuestra jerga como N-1, estudia periódicamente el fallo individual de cada uno de los miles de componentes que intervienen en un sistema como el español, e incluso determinados fallos dobles. Por ese motivo, lo que tienen en común casi todos los apagones importantes (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_major_power_outages) es que siempre se ven involucrados varios elementos, cuya desconexión secuencial da lugar a un desequilibrio insalvable entre generación y demanda, lo cual provoca importantes oscilaciones de frecuencia y tensión, y eventualmente el disparo del resto de equipos, desconectados automáticamente en aras a evitar daños mayores. A menudo, un apagón viene precedido de una separación del sistema en dos partes, una con exceso de generación y otra con déficit. El exceso de generación hace subir la frecuencia, lo cual es detectado por los sistemas de regulación de cada central, que inmediatamente reducen su potencia para adaptarse a la nueva demanda. Si no consiguen reducir a tiempo su producción, habrá un apagón (por cierto, las renovables pueden reducir instantáneamente su potencia, cosa que no ocurre con las nucleares). Justo lo contrario ocurre en el subsistema con déficit de generación. En este caso, si la subida de potencia de los generadores no fuese suficiente y la frecuencia bajase demasiado, se activaría automáticamente el mecanismo conocido como “deslastre de carga”, que consiste en la desconexión selectiva de una fracción de la demanda, previamente elegida, para evitar el apagón total. Esto ocurrió en julio de 2021, cuando un hidroavión en Francia, que impactó con una línea de alta tensión, provocó la desconexión de la península del resto de Europa. La activación del mecanismo de deslastre afectó a más de un millón de consumidores durante una hora.

Además de las oscilaciones de potencia y tensión provocadas por la desconexión de grandes equipos, existen continuamente en el sistema pequeñas oscilaciones, llamadas “naturales” porque surgen esporádicamente, que en principio no deberían suponer un problema para el sistema, salvo que se amplifiquen por algún motivo. Curiosamente, la amplitud de dichas oscilaciones suele ser mayor a las horas en punto, porque es cuando todos los generadores cambian su producción de acuerdo con las consignas que reciben de los mercados. Al parecer, varios minutos antes del apagón del día 28, pudieron apreciarse oscilaciones naturales de una amplitud algo mayor de lo habitual, sobre todo en el suroeste de la península, pero su origen e impacto real en el evento posterior está aún por esclarecer cuando se escriben estas líneas. En todo caso, en el registro histórico se pueden observar a menudo oscilaciones de esa misma frecuencia y amplitud, sin mayores consecuencias.

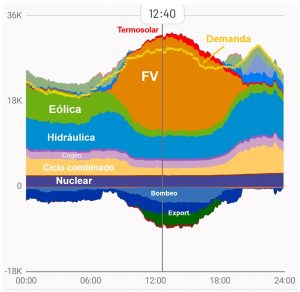

Muchos “expertos” han afirmado estos días que el importante peso de las renovables en el mix eléctrico, junto a una mermada flota de nucleares, han jugado un papel fundamental en el apagón. Argumentan principalmente que, con un 60% o más de penetración renovable, la inercia natural del sistema (es decir, la inercia mecánica provocada por las masas rotativas de las centrales térmicas e hidráulicas), es insuficiente para mantener la estabilidad ante cualquier perturbación. Siendo cierto que la estabilidad del sistema se puede ver comprometida si los niveles de inercia bajan de un cierto umbral, que depende de las circunstancias de cada momento (reserva rodante, interconexiones, etc.), no hay evidencia de que la inercia existente en el momento del apagón (suma de hidráulica, gas, nuclear, biomasa y cogeneración) fuera insuficiente. De hecho, como se puede apreciar en la figura 2, el lunes anterior (21 de abril), más o menos a la misma hora, el sistema soportó 4 GW más de fotovoltaica y bastante menos nuclear que en el momento del apagón, y combinaciones similares se dan desde hace más de un año.

Otros sistemas, como el de Australia del Sur, bastante menos interconectado y robusto que el español, están ya conviviendo rutinariamente con penetraciones de hasta el 100% (el récord es el 116% de la demanda). En febrero de 2025, el sistema irlandés, que como el británico no está sincronizado con el continente, alcanzó casi el 50% de renovables, sin tener plantas nucleares, y se podrían poner muchos más ejemplos de penetración renovable en sistemas con bastante menos inercia que el sistema interconectado europeo. Esto demuestra que, con los adecuados sistemas de control (que responden a códigos de red cada vez más exigentes), las interconexiones, el almacenamiento y la flexibilidad que aportan el resto de agentes (incluyendo la demanda), es posible operar sin problemas un sistema como el español con los actuales niveles de penetración renovable. Por cierto, las nucleares aportan firmeza, pero no flexibilidad. Como todo el mundo sabe, las actuales centrales de bombeo se construyeron, precisamente, por esa falta de flexibilidad de las nucleares para seguir a la demanda. En la figura 1 se aprecia perfectamente que, a diferencia de la fotovoltaica y la eólica, las nucleares no pudieron utilizarse durante el largo proceso de reposición del servicio.

Por limitaciones de espacio, no podemos abundar sobre el papel de la inercia en el contexto actual. De manera sucinta, la inercia es muy beneficiosa cuando se trata de evitar bajadas de frecuencia ante pérdidas repentinas de generación, pero puede ser un lastre cuando posteriormente queremos recuperar la frecuencia a su valor nominal. Actualmente, las plantas renovables contribuyen ya, dentro de sus posibilidades técnicas, a regular frecuencia y tensión, compensando la casi ausencia de inercia mecánica con una elevada velocidad de respuesta, un orden de magnitud superior a la de las centrales hidráulicas, las más rápidas del parque generador convencional. Además, si las plantas renovables están dotadas de almacenamiento, pueden emular el comportamiento de una máquina síncrona, aportando inercia sintética incluso de forma ventajosa respecto a la inercia natural, puesto que sus parámetros son ajustables en cada momento de acuerdo con el contexto, mientras que la inercia mecánica es inamovible.

Precisamente la principal fragilidad del sistema eléctrico español proviene actualmente del insuficiente almacenamiento instalado. Llevamos más de un lustro embarcados en una frenética carrera por instalar renovables, no exenta de una cierta dosis de especulación, donde muchos actores solicitan puntos de conexión para luego revenderlos. Pero los reguladores (CE, Ministerio, CNMC) no han hecho a tiempo los deberes para que dicho despliegue venga acompañado del correspondiente esfuerzo inversor en sistemas de almacenamiento, como sí están haciendo otros países (en EEUU se instalarán unos 20 GW de baterías sólo en 2025). En consecuencia, el despliegue de renovables se ha dejado al albur de las miras cortoplacistas de los inversores, que obtienen más rentabilidad si no instalan almacenamiento a la par que renovables. Considerar el almacenamiento como generación ha sido uno de los principales errores regulatorios en el ámbito europeo, aún no corregido totalmente. A juicio de muchos, se echa en falta una directiva europea reconociendo de una vez el carácter distintivo del almacenamiento como nuevo agente del sistema, con su propia idiosincrasia, capaz de aportar la flexibilidad necesaria para el correcto acoplamiento entre una generación incierta y una demanda inflexible. Los poco más de 3 GW de bombeo instalados en España son claramente insuficientes, lo que se traduce en vertidos y canibalización de precios.

Para concluir, en el momento de escribir estas líneas no se han hecho públicas aún las causas que originaron la secuencia de eventos que el pasado 28 de abril desembocaron en el mayor apagón que se recuerda en España y Portugal. Con toda seguridad, debieron concurrir varios factores, que los operadores de las redes de transporte y distribución estarán analizando en estos momentos. Dada la relevancia e implicaciones sociales y económicas de este evento, conviene extremar la cautela y la prudencia, y no dejarse llevar por bulos o especulaciones interesadas. Cuando se conozcan las causas, aprenderemos la lección y se introducirán las correspondientes mejoras para intentar evitar que un evento de esta naturaleza se repita en el futuro.

36 comentarios en “El gran apagón: ¿causas o consecuencias?”

Yo me quedo con tu párrafo:

Precisamente la principal fragilidad del sistema eléctrico español proviene actualmente del insuficiente almacenamiento instalado. Llevamos más de un lustro embarcados en una frenética carrera por instalar renovables, no exenta de una cierta dosis de especulación, donde muchos actores solicitan puntos de conexión para luego revenderlos. Pero los reguladores (CE, Ministerio, CNMC) no han hecho a tiempo los deberes para que dicho despliegue venga acompañado del correspondiente esfuerzo inversor en sistemas de almacenamiento, como sí están haciendo otros países (en EEUU se instalarán unos 20 GW de baterías sólo en 2025). En consecuencia, el despliegue de renovables se ha dejado al albur de las miras cortoplacistas de los inversores, que obtienen más rentabilidad si no instalan almacenamiento a la par que renovables. Considerar el almacenamiento como generación ha sido uno de los principales errores regulatorios en el ámbito europeo, aún no corregido totalmente. A juicio de muchos, se echa en falta una directiva europea reconociendo de una vez el carácter distintivo del almacenamiento como nuevo agente del sistema, con su propia idiosincrasia, capaz de aportar la flexibilidad necesaria para el correcto acoplamiento entre una generación incierta y una demanda inflexible. Los poco más de 3 GW de bombeo instalados en España son claramente insuficientes, lo que se traduce en vertidos y canibalización de precios.

excelente artículo.

Hay un tema que me gustaria comentar:

Todos los pqrques eólicos, fotovoltaicos, cogeneraciones y demás centrales acopladas en la red, tienen un punto de interconexion con la red. Este punto logicamente esta dotado de las proteciones «necesarias», segun BOE, para estar de manera adecuada en la red . Entre ellas estan si no recuerdo mal las de frecuencia y tension tanto maxima como minima.

Si en un momento dado hay una fuerte desconexion de consumo o generacion y una regulacion un poco lenta, de manera que se produzca una variacion de frecuencia o tension es posible que haya una actuacion de algun rele de los citados. Pero como todos estos parques tienen los mismos ajustes, dispararan muchos con la consiguiente perdida de generacion.

Esto ya ocurria cuando yo estaba en activo. Es como si antes de las renovables dejasemos disparar a todas las centrales termicas o nucleares por oscilaciones de tension o frecuencia.

Si en la red antigua las generaciones predominantes eran las termicas ahora son las renovables y deben actuar sobre la red como las maquinas sincronas de antes

Muchas gracias por tu artículo tan claro y exautivo, un fuerte abrazo

Felicidades Antonio, por este magnífico artículo, riguroso y divulgativo a la vez, que viene a iluminar el «apagón» intelectual de tantos «expertos» que inundan los medios de comunicación. Divulgaré este artículo entre mis estudiantes. Saludos

En primer lugar, quiero manifestar mi mayor reconocimiento al espléndido artículo del profesor Gómez Expósito.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con que el problema no son las renovables ni su intermitencia, sino la gestión que se hace de las mismas.

Los 5 puntos que señala Claudio César son correctos, pero nuestra situación es la que es.

El primer punto, el del almacenamiento de energía a gran escala, pues sí, el PNIEC actual recoge un significativo aumento de potencia en bombeo, y quizás se podría hacer algo más. Pero del almacenamiento en baterías, nada de nada. En cualquier caso se requieren grandes inversiones y tiempo para realizar esas instalaciones.

El segundo punto, que hace referencia a redes inteligentes, y el cuarto punto que hace referencia a inercia sintética y variadores de frecuencia, pues estamos en lo mismo , se han de hacer significativas inversiones, que requieren un tiempo para llevarlas a cabo.

El tercer punto, que hace referencia a la diversificación de fuentes. Pues sí. Pero hidráulica no tenemos siempre agua. Últimamente casi nunca. Biomasa se puede instalar algo más de potencia, pero en conjunto nos es significativa esta potencia. Y la geotérmica, ni está ni se la espera. Nos queda la nuclear y el gas. Habría que diversificar, efectivamente, y no suprimir la nuclear, como se pretende.

El quinto punto, el de las interconexiones, estamos a merced de Francia, que no le interesa que tengamos potentes interconexiones, que nos permitirían vender a otros países de Europa esa energía renovables que muy frecuentemente nos sobra, y que a ellos les haría competencia, y que también nos permitiría tener una mayor estabilidad en frecuencia de nuestra red eléctrica, no que ahora, como ha ocurrido, al menor problema, pues desconectan sus escasas líneas con nuestra península y se nos hunde nuestra red.

Francia lleva muchos años haciendo todo lo posible para que no estemos bien interconectados con Europa, incumpliendo incluso directivas europeas, lo que nos está causando un gran perjuicio técnico, por no poder disponer de una robusta estabilidad en frecuencia, y un gran perjuicio económico por no poder vender nuestros excedentes de energía eléctrica a otros países.

En conclusión, y dada nuestra situación real, en mi opinión, lo que debería hacer Red Eléctrica, es introducir con bastante prudencia toda esa energía renovables, y no intentar batir records de introducción de energía renovables, sin ir acompañados de esas mejoras en redes inteligentes, inercia sintética y variadores de frecuencia, que repito, requieren inversión y tiempo. Mientras tanto, prudencia con las renovables, para que no se repita lo acontecido.

Excelente tu análisis, Antonio. Un abrazo.

Muchas gracias por tu clara e interesante explicación, Antonio. Ojalá que en todos los ámbitos de la vida y de la ordenación de la convivencia, las decisiones que nos afectan a todos se ilustrasen en base a expertos con verdadero conocimiento de las cosas como es tu caso. Nos sobran intereses económicos y políticos de particulares de todo ámbito, y escasean interesados en la prosperidad de todos como parece evidente que también es tu caso.

Muchas gracias Antonio por tu excelente aportación al análisis en torno al apagón. Impecable desde la optica técnica, y lo que es más importante en estos momentos de oscuridad para la verdad a todos los niveles, decente y valiente con el conocimiento disponible.

Excelente reflexión Antonio, accesible para los no expertos!!, que espero tenga una continuidad cuando se disponga de más datos y se pueda contestar a tu pregunta que da nombre a la reflexión!!

Me ha dejado preocupado el papel de la inercia mecánica, a ver si al final somos los mecánicos los culpables!!!

¡Muy buen artículo! Enhorabuena. Aún sin conocer la causa originaria del problema, ¿piensa que con más porcentaje de generación síncrona se hubiera podido «salvar» la situación?

Por otro lado, en varias ocasiones menciona la falta de flexibilidad de las nucleares. Me suena que, a pesar de que no se use, disponen de cierta flexibilidad para seguir carga. Incluso en Francia es algo común. https://elperiodicodelaenergia.com/la-nuclear-saca-a-relucir-su-flexibilidad-reduce-carga-este-fin-de-semana-en-espana-por-la-excesiva-generacion-eolica/

En cualquier caso, la falta de nuclear del día del apagón se debía, entre otras cosas, al precio. ¿Usted cree que con menos carga fiscal—como aluden los propietarios— esta tecnología competiría en precio y flexibilidad?

Muchas gracias.

Excelente artículo. Incluso para las personas que no somos técnicas la explicación se entiende perfectamente.

En un tono profesional, sin tecnicismos pero con un lenguaje preciso, bien argumentado y desarrollado, la verdad es que ojalá nuestros gobernantes estuvieran asesorados por profesionales de este nivel.

Gracias

Muchas gracias por este excelente artículo que aúna rigor y capacidad divulgativa para los no expertos. Estaría bien que lo leyeran todos quienes han de intervenir el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados.

Compañeros, a raíz de este artículo que ha publicado Antonio Gómez Expósito, quiero aclarar un concepto que ha salido a relucir en algunos círculos sociales: La intermitencia de la renovables.

Sobre la intermitencia de las fuentes renovables (eólica y fotovoltaica), que en ocasiones se menciona como un problema insalvable quiero decir que, si bien la intermitencia es una característica inherente de estas fuentes, no es algo que hoy en día represente un obstáculo para su integración al sistema eléctrico.

Primero, es importante destacar que la intermitencia no es un problema técnico insuperable, sino un desafío que ha sido abordado con avances significativos en tecnología. Aquí les dejo algunos puntos clave que desmontan esa idea de que la intermitencia es un problema estructural:

1) Almacenamiento de energía: Las baterías de gran capacidad y los sistemas de almacenamiento por bombeo permiten almacenar energía cuando la producción es alta (por ejemplo, en un día soleado o con viento fuerte) y liberarla cuando la producción baja. Estas tecnologías están avanzando rápidamente, y su despliegue a gran escala está siendo cada vez más eficiente y rentable.

2) Redes eléctricas inteligentes: Las redes inteligentes (smart grids) están revolucionando la manera en que gestionamos la energía. Estas redes pueden anticiparse a los picos de consumo y los valles de producción, distribuyendo la energía de manera eficiente, sin que la intermitencia afecte al servicio. Además, sistemas como la gestión de la demanda permiten ajustar el consumo de manera controlada para equilibrar la oferta y la demanda.

3) Diversificación de fuentes: La intermitencia de una fuente como la solar o la eólica puede ser mitigada al combinar estas fuentes con otras energías renovables más constantes, como la hidroeléctrica, biomasa o geotérmica. De esta manera, cuando la solar y la eólica no están produciendo, otras fuentes pueden mantener la estabilidad del sistema.

4) Inercia sintética y variadores de frecuencia: Los avances en tecnología de control, como los variadores de frecuencia y motores con inercia sintética, están permitiendo que las redes eléctricas gestionen mejor las fluctuaciones de la producción renovable. Estos sistemas de control permiten que la energía renovable se integre de manera eficiente, minimizando los impactos de las variaciones en la generación.

5) Interconexión de redes: La interconexión de redes eléctricas entre diferentes países permite compartir energía entre zonas, lo que ayuda a equilibrar la oferta y la demanda. Si una región tiene baja producción solar o eólica en un momento dado, puede importar energía de una región vecina que esté produciendo más.

En resumen, la intermitencia no es un problema irresoluble, sino un desafío que se está resolviendo gracias a la innovación tecnológica. Las soluciones están en marcha, y el uso inteligente de almacenamiento, redes inteligentes y la diversificación de fuentes de energía están haciendo cada vez más fácil la integración de la energía renovable al sistema eléctrico.

Es crucial que entendamos que el futuro de la energía no depende solo de la capacidad de generación, sino de cómo gestionamos, almacenamos y distribuimos esa energía de manera eficiente.

En primer lugar, quiero manifestar mi mayor reconocimiento al espléndido artículo del profesor Gómez Expósito.

En segundo lugar, estoy de acuerdo con que el problema no son las renovables ni su intermitencia, sino la gestión que se hace de las mismas.

Los 5 puntos que señala Claudio César son correctos, pero nuestra situación es la que es.

El primer punto, el del almacenamiento de energía a gran escala, pues sí, el PNIEC actual recoge un significativo aumento de potencia en bombeo, y quizás se podría hacer algo más. Pero del almacenamiento en baterías, nada de nada. En cualquier caso se requieren grandes inversiones y tiempo para realizar esas instalaciones.

El segundo punto, que hace referencia a redes inteligentes, y el cuarto punto que hace referencia a inercia sintética y variadores de frecuencia, pues estamos en lo mismo , se han de hacer significativas inversiones, que requieren un tiempo para llevarlas a cabo.

El tercer punto, que hace referencia a la diversificación de fuentes. Pues sí. Pero hidráulica no tenemos siempre agua. Últimamente casi nunca. Biomasa se puede instalar algo más de potencia, pero en conjunto nos es significativa esta potencia. Y la geotérmica, ni está ni se la espera. Nos queda la nuclear y el gas. Habría que diversificar, efectivamente, y no suprimir la nuclear, como se pretende.

El quinto punto, el de las interconexiones, estamos a merced de Francia, que no le interesa que tengamos potentes interconexiones, que nos permitirían vender a otros países de Europa esa energía renovables que muy frecuentemente nos sobra, y que a ellos les haría competencia, y que también nos permitiría tener una mayor estabilidad en frecuencia de nuestra red eléctrica, no que ahora, como ha ocurrido, al menor problema, pues desconectan sus escasas líneas con nuestra península y se nos hunde nuestra red.

Francia lleva muchos años haciendo todo lo posible para que no estemos bien interconectados con Europa, incumpliendo incluso directivas europeas, lo que nos está causando un gran perjuicio técnico, por no poder disponer de una robusta estabilidad en frecuencia, y un gran perjuicio económico por no poder vender nuestros excedentes de energía eléctrica a otros países.

En conclusión, y dada nuestra situación real, en mi opinión, lo que debería hacer Red Eléctrica, es introducir con bastante prudencia toda esa energía renovables, y no intentar batir records de introducción de energía renovables, sin ir acompañados de esas mejoras en redes inteligentes, inercia sintética y variadores de frecuencia, que repito, requieren inversión y tiempo. Mientras tanto, prudencia con las renovables, para que no se repita lo acontecido.

Quisiera manifestar mi total coincidencia con el análisis realizado por el profesor Antonio Gómez Expósito, cuyo artículo lo he compartido en todas mis redes sociales.

Desde un punto de vista técnico, riguroso y sin concesiones a la retórica alarmista, Expósito desmonta, pieza por pieza, el relato que culpa a las renovables del reciente apagón en España.

Lo que se está viviendo no es una crisis provocada por las renovables, sino una consecuencia directa de decisiones estratégicas —o la falta de ellas— que responden más a intereses económicos que a criterios de planificación energética a largo plazo. No es casualidad que los grandes beneficiarios del miedo al cambio tecnológico sean los mismos actores que durante años han medrado con un sistema energético rígido, inflexible y poco democrático.

La ausencia de una política seria de almacenamiento, el retraso en la definición de un marco claro para su desarrollo, y el dominio de la lógica especulativa por encima del interés colectivo, han generado una vulnerabilidad estructural en nuestro sistema eléctrico. Pero esa fragilidad no la traen ni el sol ni el viento. La traen quienes frenan deliberadamente el despliegue de soluciones tecnológicas ya disponibles para garantizar estabilidad y resiliencia con una alta penetración renovable.

Yo hablo con conocimiento de causa. España fue mi casa durante 18 años, donde ejercí como ingeniero, y conozco de primera mano tanto la estructura técnica como los intereses que operan en el sistema energético. Por eso digo sin ambages que la narrativa del “gran apagón por culpa de las renovables” es no solo técnicamente insostenible, sino éticamente reprochable. Las verdaderas causas hay que buscarlas en otro lado: en la dejadez regulatoria, en la falta de inversión en flexibilidad y almacenamiento, y en la defensa feroz de un modelo obsoleto por parte de quienes temen perder sus privilegios.

Con este apagón no colapsó el sistema renovable. Colapsó el modelo de negocio de algunos, y por eso ahora necesitan un culpable conveniente, un chivo expiatorio que se le atribuye a las renovables. No nos dejemos engañar.

¡Es hora de que dejemos de ser cómplices de narrativas interesadas y defendamos lo que realmente importa: un futuro energético sostenible y justo para todos!

Estupenda explicación, enhorabuena. También por las comillas que rodean a la palabra «expertos» XD

Nos quedan semanas y meses muy entretenidos.

Gracias Antonio!

Es un placer leer (y compartir en Linkedin, como hice) este excelente análisis.

Aquí en Francia, este incidente se utiliza a menudo —de forma muy política— para criticar las energías renovables.

¿Habra una versión (un otra publicación) en inglés?

Si no, me encantaría poder traducirlo, si no le molesta.

Un saludo cordial,

Nicolas Fernandez Truchaud

Hola Nicolás. Gracias por tus comentarios. Desgraciadamente, a lo largo de la próxima semana no dispondré de tiempo suficiente para este asunto, pero no tengo inconveniente alguno en que alguien se tome el trabajo de traducirlo. No eres el primero que lo sugiere. Saludos cordiales.

Muchas gracias Antonio por un artículo tan interesante. Desde luego que se necesitan más datos y análisis que permitan dilucidar lo que realmente ha podido pasar y en base a ello poder adoptar las medidas técnicas oportunas para que no vuelva a ocurrir.

¡Muchas gracias, Antonio! Un artículo riguroso y muy necesario. También lo compartiré con mis estudiantes. Sólo me gustaría hacer la siguiente puntualización. Según aclaró el Director de Operaciones de REE a la prensa (https://youtu.be/TOYc4_8dISs?si=8x-dyJD5sEhHPepJ), los datos de la figura 1 a partir del instante en que se produjo el apagón no son fiables (se puede observar que la demanda y la generación no son nulas). Parece que REE no pudo actualizarlos debidamente. Tampoco se sabe exactamente en qué instante los datos empiezan a reflejar la realidad.

¡Ojalá los medios te hubieran dado un micrófono!

Gracias, Natalia. Efectivamente es como dices. Las nucleares, ciertamente, han demostrado tener mucha «inercia» tras el apagón, como sugiere esta noticia:

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13340750/04/25/las-nucleares-permanecen-paradas-casi-32-horas-despues-del-gran-apagon.html

Muchas gracias, Antonio, por tu artículo. Da gusto leerlo entre tanta especulación y falta de información técnicamente veraz.

Excelente artículo y muy bien explicado, Antonio.

Solo me queda una duda, al margen de que nos queda por saber la causa exacta de la perturbación inicial. Hablas de que en la red Española falta almacenamiento. ¿Crees que las necesidades de la misma se deben o pueden cubrir con tecnología de baterías con la tecnología actual? ¿Es eso coherente con la sostenibilidad del medio ambiente? ¿O se debería pensar en otro tipo de tecnologías (grupos de bombeo y otras cosas que he visto en otros artículos)?

Lo dicho, vuelve a ser un placer leerte y también escucharte.

Muchas gracias, Antonio. Excelente análisis

Excelente análisis de la situación y del contexto de los apagones. Una consulta: Que pasó con Maruecos pues entiendo que opera interconectado con REE? Gracias

Hola. Gracias por el comentario. Como Francia, Marruecos desconectó y sobrevivió al apagón. Ambos fueron de ayuda en la reposición posterior.

Excelente artículo.

Excelente artículo. Lo compartiré con mis estudiantes. Muchas gracias Antonio

Muchas gracias Antonio, por hacernos partícipes de tu gran conocimiento del complejo asunto de la generación y distribución eléctrica. Es un tema muy importante para que no sea tratado con el rigor y claridad que se necesita y esperemos que la información oficial no venga sesgada por motivos ideológicos.

Fernando Garrido Alvarez

Muchas gracias Antonio por tu excelente artículo. Sucede que un asunto de la entidad de este indudablemente tiene repercusiones políticas que lo distorsionan. Veremos si al final sacamos algo en limpio, tanto los especialistas como tú (que supongo que sí) como el resto de los mortales.

Sería muy positivo que los medios de comunicación se hicieran eco de artículos como este. Gracias, Antonio, por la claridad y la diligencia.

Gracias Antonio, es muy positivo tener una explicación científica y profesional que nos aleje de centrar el objetivo solo en una de las posibilidades que ha causado el apagón. Ahora queda esperar una investigación profunda de todas ellas, y una conclusión imparcial y veraz.

Fenomenale. Condivido pienamente.

Estimado profesor.

Respeto mucho su análisis, pero considero que su intervención presenta una tensión que no queda bien resuelta: por una parte, reclama prudencia y exige una investigación independiente para esclarecer las causas del apagón; por otra, introduce ya una descalificación técnica de la versión oficial, calificándola de “poco verosímil”, sin hacer públicos los datos que sustenten dicha valoración.

Creo que esta ambivalencia retórica —entre la prudencia epistémica y la sospecha crítica— puede debilitar su autoridad como voz técnica. O bien se formula una hipótesis alternativa con base empírica, o bien se mantiene una posición metodológica sin emitir juicios. El intento de combinar ambas estrategias deja sin resolver el tipo de autoridad que se ejerce: científica, institucional o crítica.

Su artículo, me parece un buen ejemplo para debatir sobre cómo deben intervenir los expertos en situaciones de crisis tecnológica.

Un cordial saludo.

José Manuel Domínguez Castiñeiras

Profesor e Investigador ad honorem de la Universidad de Santiago de Compostela.

Gracias Antonio. Excelente artículo.

Muchas gracias por tu artículo tan exautivo y claro