Hace ya unos 180 años que comenzó una historia de controversias y debates científicos apasionados por la posible existencia de una especie humana de morfología ósea muy semejante a la nuestra (Homo sapiens o Anatomical Modern Human – AMH) y que actualmente denominamos Homo neandertalensis o neandertales, debido a los importantes hallazgos óseos en una cantera del valle de Neander (1856, Alemania).

Desde el primer tercio del siglo XIX, con el descubrimiento de los primeros restos fósiles en Engis (1829, Bélgica), y hasta los inicios del XX, la ciencia se negó a reconocer la existencia de otra especie humana en la Tierra y, mucho menos, que hubiese podido convivir con nosotros. Sin embargo, el continuo hallazgo de nuevos fósiles humanos en distintas cuevas europeas, junto con una industria lítica asociada muy específica (Musteriense) en la cueva de Le Moustier (1860, Francia), así como de restos animales consumidos y otros elementos acompañantes, empezaron a madurar la idea de que realmente estuvimos compartiendo nuestro planeta con estos homínidos, al menos durante casi los últimos 300.000 años, pero en diferentes lugares geográficos.

La intensa actividad arqueológica desarrollada durante el siglo XX en cuevas principalmente de Europa, África y Asia occidental, ayudaron a delimitar las regiones hábitats de estas dos especies. Los humanos modernos primitivos se circunscribían exclusivamente al continente africano y los neandertales se distribuían por Europa y parte de Asia occidental; es decir, una distribución latitudinal africana de los primeros y otra en el cinturón paleártico meridional.

Los cambios climáticos durante el Pleistoceno medio-superior y las consiguientes variaciones temporales en la densidad de cubierta forestal y en la distribución de ríos y lagos, permitieron que el Homo sapiens primitivo se extendiese desde las selva tropicales de África hacia regiones más templadas del norte y sur del continente, como Marruecos y África del sur, pero básicamente hacia y a lo largo de los corredores costeros, con mayor riqueza y variedad de recursos alimenticios.

Por el contrario, los neandertales tenían hacia el norte la dominante barrera helada paleártica, con fluctuaciones de su frente meridional de glaciares y suelos helados (permafrost), que permitía migraciones ocasionales en óptimos climáticos de grupos humanos de este a oeste e, incluso, hacia el norte, como las Islas Británicas, Alemania y la actual Rusia meridional, gracias a los corredores de los Balcanes y del Caúcaso, entre los mares Negro y Caspio. Esta amplísima banda euroasiática de latitudes medias fue el hábitat de los neandertales durante algo más de 250.000 años, con densos bosques, praderas, lagos, ríos y una larga costa marina, cuyo rica diversidad biológica permitió florecer y perdurar a esta especie humana.

Si bien cada especie tenía su área geográfica bien definida, fueron frecuentes los intentos de salida de África (Out of Africa) de los Homo sapiens primitivos, con las consiguientes oportunidades de encuentro entre ambas especies de homínidos. Los recientes estudios de ADN nos indican que estas ventanas de oportunidad se situaron en momentos cálidos globales, con áreas geográficas de encuentro y cohabitación en el Levante y Europa más oriental.

Se han detectado varios períodos principales de salida de Homo sapiens hacia Oriente próximo y el este de Europa, lo que permitió el intercambio genético con los neandertales. Las nuevas generaciones de humanos se dispersaron hacia el este y oeste pero, al parecer, no tuvieron éxito en su supervivencia; esta circunstancia motivó una entrada tardía de nuestra especie en Europa, hace unos 45.000-50.000 años, con evidencias fósiles en el sureste europeo (Bacho Kiro, Zlatý kun, Oase 1) y en Siberia occidental (Ust´ Ishin). Recientemente se ha descubierto que la última salida de África, hace unos 60.000 años y que hibridó con neandertales, fue finalmente exitosa y se extendió posteriormente por todos los continentes. Muy posiblemente el ADN neandertal favoreció nuestra resistencia y capacidad de adaptación a otros hábitats fuera de África. Ese es el motivo por el que los humanos europeos podemos tener hasta un 2-3% de genes de origen neandertal, mientras que los actuales africanos no los tienen de neandertales.

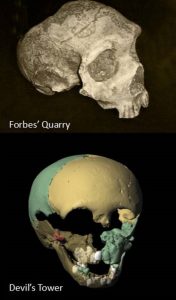

Dentro del cinturón europeo de latitudes medias, también se produjeron migraciones poblacionales de grupos de neandertales de distinta procedencia. Estos pequeños grupos familiares se fueron desplazando desde el Levante hacia el occidente europeo, buscando nuevas áreas de recursos alimenticios, o hacia los bosques y estepas asiáticas (Mezmaiskaya, en Rusia). En la península ibérica, los análisis de ADN demuestran que las migraciones más antiguas debieron ser a lo largo de la costa mediterránea, hasta llegar a la zona del Estrecho de Gibraltar, con niveles de ocupación en cuevas (Gorham y Vanguard Caves) que abarcan un amplio lapso temporal, desde al menos 150.000 hasta 30.000 años. Entradas más recientes de neandertales centroeuropeos, hace 50.000 años, ocuparon cuevas en el norte y oeste de Iberia, demostrando una vocación más continental y migrando hacia el interior peninsular.

Tanto neandertales como humanos modernos procedemos de un tronco común, que por ahora desconocemos, y habitamos espacios geográficos diferentes. Los neandertales se adaptaron a una geografía y un clima que conocían a la perfección y ahí desarrollaron sus habilidades tecnológicas y logísticas sin necesidad, que hasta ahora sepamos, de migrar hacia otros hábitats que les eran ajenos. Los humanos modernos, originarios de las regiones selváticas de África central, tuvimos más necesidades migratorias, con desplazamientos hacia el norte y sur del continente, pero también hacia el Levante, posiblemente motivado por los cambios climáticos y la escasez de recursos en periodos de aridez. Ambas especies de humanos portaban sus propias tecnologías y experiencias de vida, transmitidas a través de generaciones, y ambas se encontraron, convivieron e hibridaron, compartiendo costumbres y genes. A partir de aquí, dos especies de humanos renovados emprendieron nuevos caminos de conquista: los neandertales con genes de modernos sólo sobrevivieron unos 10.000 años más y los humanos modernos, con genes de neandertales, fuimos ocupando Europa en distintas oleadas, de este a oeste, perdurando hasta la actualidad y ocupando los nichos abandonados por los neandertales en sus últimos refugios, como las cuevas de Gibraltar, hace unos 30.000 años.

¿Por qué el fracaso en la supervivencia de unos y el éxito de otros? Desconocemos con certeza los motivos que llevaron a esta situación, pero no parece que esté relacionada con conflictos bélicos ni competitividad interespecífica. Aunque algunos investigadores relacionan la desaparición de los neandertales con cambios climáticos drásticos, es posible que esté simplemente relacionado con la baja densidad de individuos, los grupos familiares pequeños que favorecían la cosanguinidad y la dificultad del encuentro para reproducirse con eficacia. Los humanos modernos, en cambio, parece que eran grupos mayores, con mejor capacidad reproductiva, de especialización en sus hábitos tecnológicos y de captación de recursos.

Las numerosas excavaciones en cuevas de ocupación humana nos permiten asegurar que la tecnología y costumbres de ambas especies fueron muy parecidas a lo largo de su existencia, incluso antes de sus encuentros, por lo que es probable que fuesen en parte heredadas de su especie ancestral común y fruto de una lógica adaptación al hábitat y a las necesidades que el medio imponía.

Los neandertales se separaron hace 350.000 años de los antiguos humanos modernos a partir de un tronco primitivo. La hibridación exitosa de ambas especies, hace 50.000 años, ha facilitado que los nuevos humanos modernos nos extendiésemos por todos los continentes y portásemos parte de los genes de nuestros primos extintos. Esta singularidad ha permitido a los neandertales, en cierta medida, continuar sobreviviendo en nuestro interior y ayudarnos a superar ciertas dificultades de supervivencia.

Figuras del texto con el permiso del National Gibraltar Museum de Gibraltar (U.K.).

Imagen destacada: Cráneo de Miguelón, encontrado en la Sima de los huesos de Atapuerca