El cliente habitual de una conocida cadena española de supermercados de barrio habrá podido observar desde hace unos meses un inusitado incremento de la sección de pescado fresco envasado en porciones, frente a una reducción de la sección de pescadería tradicional. Las razones son de una simpleza demoledora: (1) el coste del envase de plástico es marginal comparado con el del empleado, por unidad de masa de pescado vendido, (2) aumenta la masa de producto vendida por unidad de tiempo, y (3) aumenta el tiempo de conservación en el estante del supermercado, manteniéndose el valor del producto durante más tiempo. Además, esta tendencia actual no afecta sólo al pescado: en el caso de la carne, esa misma cadena de supermercados ha eliminado por completo el despachado tradicional de despiece y corte a demanda, en favor del envasado.

El envasado se realiza al 100% en plástico de un solo uso, generalmente polietileno (PE) y en menor proporción polipropileno (PP). La tendencia actual del envasado de alimentos en plástico de un solo uso empezó hace muchas décadas en torno a productos de consistencia homogénea como líquidos, harinas, o granos, de manera que en la actualidad las tiendas que suministran esos productos a demanda, sin envase, son un exotismo. El posible beneficio sanitario para el cliente asociado a la potencial barrera que el envase de plástico crea frente a los microorganismos (algo que consigue aún mejor el envase metálico y de vidrio) es despreciable frente al beneficio económico que reporta al vendedor.

Pero no perdamos de vista otro material de uso masivo que también está en contacto directo con nuestro cuerpo y en constante movimiento relativo con la piel: los tejidos de fibra sintética (poliéster -PET-, y nylon -PA, N6, N66). Además, la propia conformación de este material lo reduce a unas dimensiones mucho más cercanas a las micro- y nanométricas. Cada vez que ponemos la lavadora, estamos liberando al medio ambiente decenas de miligramos de poliéster, poliamida y otros polímeros sintéticos provenientes de los tejidos en forma de partículas de tamaños inferiores a las 100 micras.

Otros dos polímeros usados masivamente en construcción e industria mecánica y eléctrica diversa son el poliestireno (PS) y el cloruro de polivinilo (PVC). Y no menos sustancial, por su volumen de uso, están los neumáticos, cuyo material base, el butadieno o estireno-butadieno (SBR), es un polímero elastómero especialmente resistente a la degradación natural. Cada vehículo libera una media entre 0.1 y 0.2 gramos por km recorrido: entre el 10 y el 20% de la masa del neumático es liberada en forma de MNPs a lo largo de su vida útil. Otros plásticos de uso masivo, aunque producidos en mucha menor proporción, son también el policarbonato (PC), el metacrilato (PMMA), y el acrilo-nitrilo estireno-butadieno (ABS), muy usado en carcasas de pequeños y medianos objetos mecánicos, eléctricos y electrónicos de uso cotidiano.

Los plásticos han sido uno más de los sorprendentes desarrollos de nuestra especie, gracias a la disponibilidad de una fuente de carbono singular que también ha permitido el explosivo desarrollo de la industria, la movilidad, y nuestro nivel de vida: los combustibles fósiles. Nuestro planeta, y la biosfera en particular, jamás habían estado expuestos a estos materiales poliméricos hasta nuestra llegada. Sus extraordinarias propiedades mecánicas, químicas e incluso eléctricas han sido las razones de su éxito.

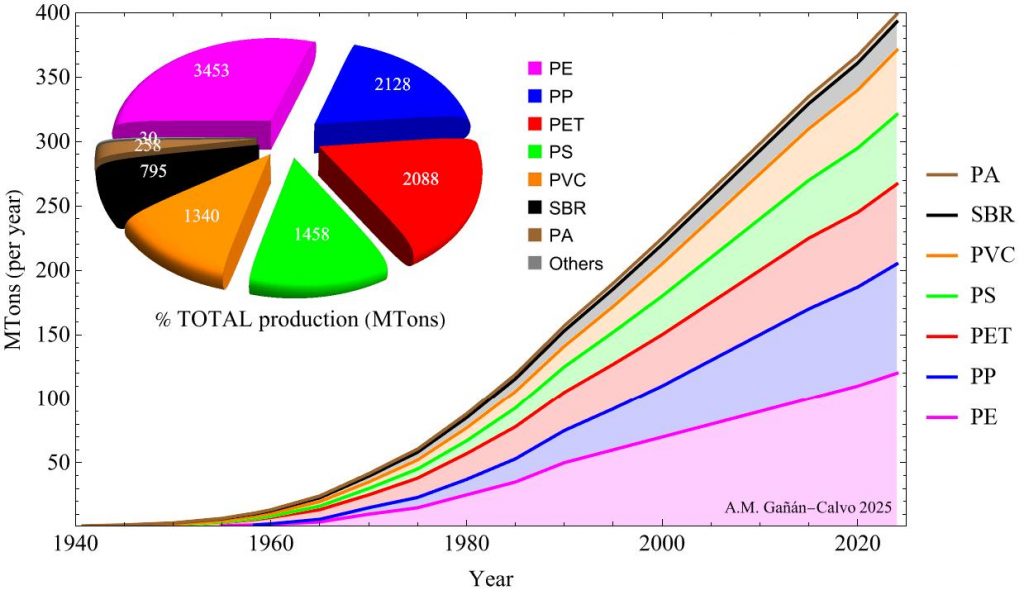

En la Figura 1 se puede observar la evolución de la producción mundial de los polímeros de uso masivo más común, y que hemos enumerado previamente: PE y PP (envases, bolsas, botellas, objetos múltiples …), PET y PA (fibras sintéticas, usos náuticos, pesca…), PS y PVC (construcción, ingeniería civil, industria…), SBR (neumáticos), y otros (ABS, PC, PMMA, PTFE y derivados, así como polímeros de muy alta resistencia como PEEK, poliimida -PI, aún más resistente y estable que la PA-, Kevlar, etc…).

Figura 1. Producción mundial de plásticos: anual y acumulada total (1940-2024). Fuentes diversas.

Las características especiales de estos materiales justifican analizar la masa total de polímeros producidos desde el inicio de su desarrollo. En efecto, su bajísima degradabilidad y resistencia los hacen particularmente resilientes en el medio ambiente, con tiempos de degradación que oscilan entre varias décadas y muchos miles (posiblemente millones) de años. Si algunos presentan una degradabilidad (o biodegradabilidad) más acusada es porque han sido diseñados así, expresamente, pero no es la característica de los usados masivamente, al menos hasta hoy. Por tanto, es fundamental conocer la masa total de ellos que están presentes en la actualidad en nuestro entorno: aproximadamente, unos 12,000 millones de toneladas (GTon) según la contabilidad más o menos auditada de los principales organismos comerciales internacionales, pero podrían ser varios miles de millones más.

Los mecanismos fundamentales de difusión y percolación de los plásticos en el medio ambiente los protagonizan sus fragmentos más pequeños, producidos por procesos mecánicos de degradación (fragmentación). Esta fragmentación da lugar a los micro- y nanoplásticos (MNP), partículas de composición orgánica y densidad relativamente baja, difícilmente degradables salvo por acción mecánica, y de presencia generalizada en los océanos, la superficie terrestre y en la atmósfera en forma de aerosoles.

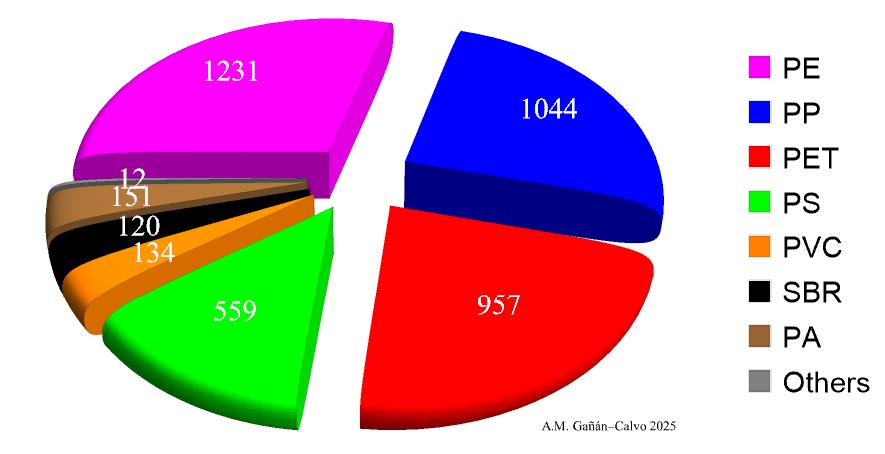

Figura 2: Masa total de plásticos dispersa en forma de MNP (MTons). Estimaciones basadas en datos de desechado de plásticos en el medio ambiente y modelos de degradabilidad mecánica.

En la Figura 2 se puede apreciar la masa estimada de polímeros sintéticos dispersos en el medio ambiente actualmente en forma de MNP, que se estima en 4 GTon (4·1012 kg). Consideremos la superficie del planeta, unos 5.1 · 1014 m2, y asignemos un espesor medio de 2 m a la profundidad de la capa de agua, y 1 m a la de tierra de mayor concentración de MNP (recordemos la baja densidad de los plásticos), incluyendo una altura equivalente de unos 2000 m para la masa atmosférica con mayor carga de aerosoles por procesos de transferencia desde la superficie del océano y de la tierra (vientos). Dada la densidad media del agua (unos 1000 kg/m3), de la tierra (unos 1600 kg/m3 teniendo en cuenta la presencia de aire, agua y material orgánico) y del aire (algo menos de 1 kg/m3 en media, en esos 2000 m) podemos comprobar que el medio ambiente natural de la biosfera y troposfera (sea tierra, agua o aire) podría contener 1.4 ppm de plástico (en masa) suponiendo una distribución uniforme de la concentración por unidad de masa. Naturalmente, esta concentración aumenta sustancialmente en áreas urbanas o zonas de mayor densidad de población que hace uso de los plásticos.

Los MNP son actualmente objeto de una especial atención, no tanto por el impacto estético de su presencia ubicua en toda la superficie del planeta, sino por los perjuicios para la salud humana y medioambiental que el uso masivo del plástico y sus derivados (plastificantes, catalizadores, reactivos…) está causando, como lo atestiguan los estudios y efectos (e.g. el largo affair de Dupont en Virginia, USA, con el C8 o PFOA) que están saliendo a la luz desde hace décadas. Por ejemplo, se sabe que el contacto directo de la materia alimentaria con el plástico, especialmente cuando ambos son sometidos a procesos térmicos (por ejemplo, en el microondas), produce transferencia de material y productos tóxicos. Desgraciadamente para los organismos vivos, constituidos por materiales moleculares muy complejos obtenidos por procesos a presión y temperatura ambiente, los efectos de toxicidad se deben su relativa fragilidad molecular estructural frente a los polímeros, obtenidos generalmente a altas temperaturas y presiones o bajo condiciones de reactividad potenciada.

Los MNP combinan las características de potencial toxicidad de estos materiales con su tamaño: su composición química, aunque simple en comparación con los compuestos orgánicos naturales, es también de base carbónica y se combina fácilmente con estos últimos. Está ya bien establecido que estos polímeros tienden a rodearse (“coronarse”) rápidamente de una capa de moléculas orgánicas (lípidos y proteínas) que les permiten atravesar no sólo la barrera intestinal, sino además el endotelio capilar y difundirse de manera uniforme en el parénquima celular de los órganos vitales (Nihart et al. 2025, Nature Medicine, https://doi.org/10.1038/s41591-024-03453-1). Como consecuencia, se produce un elevado efecto de bioacumulación que ha sido ya cuantificado experimentalmente en modelos animales (Habumugisha et al. 2023, Sci. Tot. Environ. 893, 164840): en sólo 30 días, se comprobó un aumento de la concentración de partículas de plástico en órganos vitales (hígado, musculo, cerebro) del pez cebra entre 10 y 30 veces la concentración controlada de plástico en el agua.

Los modelos de difusión en tejidos biológicos que facilitan estos experimentos concuerdan muy razonablemente con la bioacumulación observada en los propios seres humanos (Nihart et al 2025) a lo largo de casi una década (2016-2024), a partir de una concentración medioambiental típica de 1.4 ppm. En efecto, se observa que, en órganos con elevada concentración de lípidos como el cerebro, a pesar de la barrera natural hematoencefálica, la concentración media supera las 3,000 ppm, una cantidad de plástico que difícilmente podíamos imaginar: equivale a 4.5 gramos de plástico dispersos en nuestro cerebro (el peso de una bolsa o una cuchara de plástico). Más aún, en condiciones patológicas inflamatorias que afectan al cerebro, como el Alzheimer, las concentraciones pueden llegar las 50,000 ppm, ¡más de 70 gramos de plástico dentro del cerebro! Inevitablemente, las personas en las que se han encontrado esas concentraciones post-mortem presentaban cuadros de demencia, aunque las relaciones causa-efecto no estén establecidas.

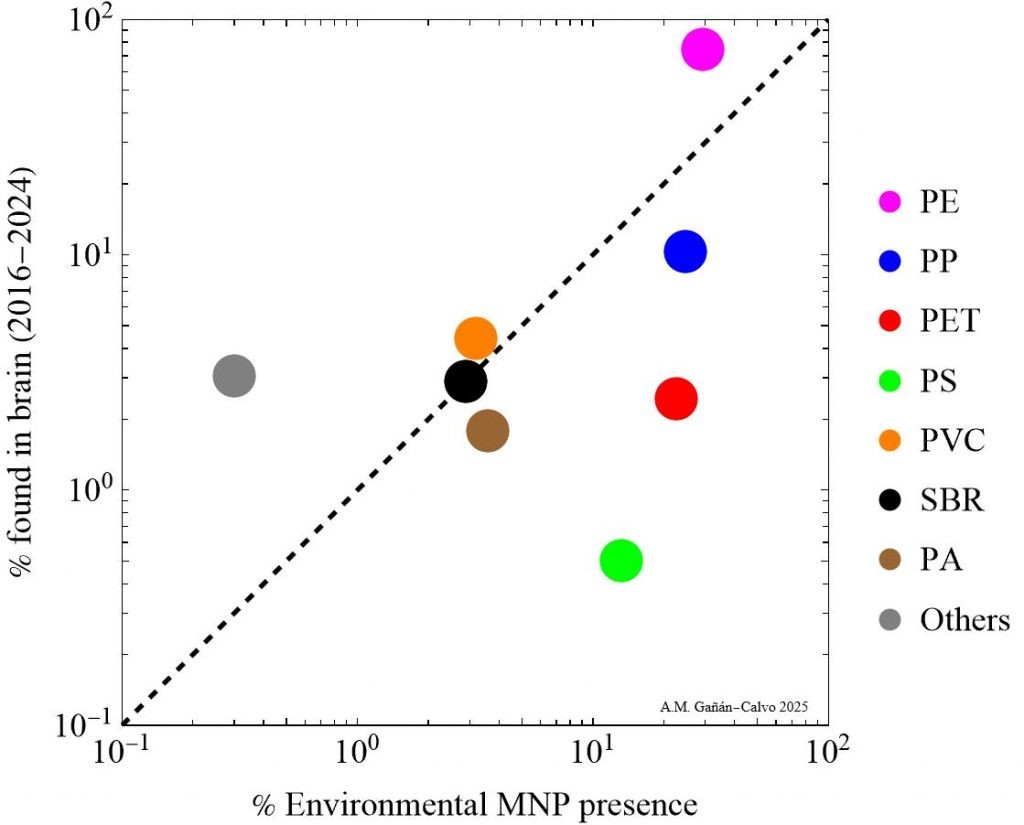

Por otro lado, en relación con la fiabilidad muy contrastada de los procedimientos de obtención de los sorprendentes datos de bioacumulación publicados, se han planteado recientemente algunas dudas asociadas a la posible contaminación cruzada de los propios laboratorios, que podría afectar a las muestras. Sin embargo, se constata que la proporción de polímeros encontrada está bien correlacionada con los datos de composición de los MNP expuestos arriba y con la mayor o menor tendencia de unos y otros polímeros a “coronarse” de moléculas biológicas que les permiten penetrar y permanecer en el parénquima celular. Por ejemplo, el PE -muy estable y apolar- tiene una mayor tendencia a rodearse de lípidos (por fuerzas de van der Waals) que lo hacen más susceptible de permanecer en tejidos grasos como el cerebro. El PET y el PS, más polares que el PE, exhiben una menor presencia relativa.

Figura 3: Correlación entre presencia de MNP en el medio ambiente y la encontrada en el cerebro humano (post-mortem, Nihart et al. 2025).

Tanto la composición como la concentración de los MNP encontrados en los diferentes órganos analizados difieren como consecuencia del contenido lipídico y proteínico de éstos (Nihart et al. 2025). El órgano que mayor acumulación exhibe con gran diferencia es, precisamente, el cerebro, muy probablemente asociado a su elevado contenido lipídico y bajo volumen vascular relativo (Gañán-Calvo 2024, https://doi.org/10.1101/2024.10.01.24314502).

Es conveniente advertir que los niveles de toxicidad de los plásticos que ya tenemos instalados dentro de nuestros cuerpos aún no están establecidos. Además, los modelos animales nos han demostrado que los niveles de concentración de MNP pueden disminuir rápidamente si la exposición a concentraciones medioambientales se reduce drásticamente (Habumugisha et al. 2023). Sin embargo, es necesaria una profunda reflexión y priorización sobre los mayores peligros que acechan al futuro de nuestra especie en este momento. Por encima de cualquier otra amenaza medioambiental, es prioritario identificar un fantasma que con toda seguridad está interfiriendo ya en el funcionamiento de la más vital, compleja, delicada y diferenciadora maquinaria bioquímica de memoria, razonamiento y creatividad que la naturaleza ha desarrollado en nuestro planeta: el cerebro humano.

Como coda final, el ya conocido efecto Flynn inverso (disminución del CI medio) que afecta globalmente a la población humana desde hace unas décadas, así como la disminución observada de otras capacidades, podrían tener causas en la línea aquí indicada que deben investigarse en profundidad, con una posible solución relativamente accesible a través de la regulación normativa oportuna.

1 comentario en “Micro- y Nanoplásticos (MNP): The Phantom Menace”

Me parece brillante el estudio, sería más que necesaria la difusiòn del mismo para crear conciencia a los consumidores pero más necesario es que estén obligadas a retroceder en el uso de plásticos las grandes corporaciones que presumen de respetar el medio ambiente y paren de mentir con sus políticas mediocres que dan como resultado acciones contrarias a sus discursos buenistas medioambientales.