Vimos en las dos primeras partes de esta entrada las dataciones teológicas y termodinámicas manejadas durante los siglos XVII al XIX para responder a la cuestión, ¿qué edad tiene la Tierra? (La edad de la Tierra (I): dataciones teológicas y La edad de la Tierra (II): dataciones termodinámicas). Los razonamientos termodinámicos seguían siendo insuficientes, al no tener en cuenta la energía atómica desconocida en esa época. La respuesta definitiva vino de la mano de la radiactividad, descubierta en el cambio del siglo XIX al XX.

Se empezó a estudiar entonces este misterioso mecanismo de producción de energía increíblemente eficaz. La radiactividad fue descubierta por Henri Becquerel (1852-1908) en Francia, e inmediatamente estudiada por Pierre (1859-1906) y Marie Curie (1867-1934) –los tres recibieron el premio Nobel de física por ello en 1903; Marie Curie también recibió el de Química en 1911, siendo la única persona que ha ganado las dos modalidades–. Se observó que tanto el radio, sintetizado por los Curie a partir de ingentes cantidades de pechblenda –mena de uranio–, como la misma pechblenda emiten energía de forma prolongada en el tiempo, sin que nadie en esos años iniciales de la investigación supiera muy bien de donde venía. Entonces fue cuando Einstein propuso que la energía podía venir de un proceso de transformación de masa en energía siguiendo su fórmula E=mc2. De hecho, en el artículo donde la dio a conocer en septiembre de 1905, Einstein sugería una forma de comprobar experimentalmente su validez usando procesos radiactivos: «No hay que descartar la posibilidad de poner a prueba esta teoría utilizando cuerpos cuyo contenido de energía es variable en alto grado (por ejemplo, sales de radio) –escribió en las últimas líneas del artículo–. Si la teoría está de acuerdo con los hechos, entonces la radiación transporta inercia entre cuerpos emisores y absorbentes». Einstein no explicó la forma en que la materia se convierte en energía –eso requirió un conocimiento mucho más profundo del átomo que sólo se alcanzó tras décadas de estudio y experimentación–. Dado el enorme valor de la velocidad de la luz, la fórmula de Einstein garantizaba que la materia encierra una ingente cantidad de energía: ahí podía estar encerrado el secreto que explicara por qué el Sol podía haber estado emitiendo energía incansablemente durante mucho más tiempo del que nadie había imaginado.

Incidentalmente, la radiactividad fue la que finalmente acabó permitiendo saber la edad de la Tierra. Ernest Rutherford (1871-1937), uno de los padres de la moderna teoría atómica, fue el primero en apuntar en la dirección adecuada. Neozelandés formado en Cambridge, estudió la radiactividad en Montreal, donde estuvo de 1898 hasta 1907. Junto con su colega Frederick Soddy, encontraron que la radiactividad transforma unos elementos en otros, que en el proceso se emite energía y que la transformación sigue una ley común para todos los elementos radiactivos: la velocidad con que una sustancia se desintegra es proporcional al número de núcleos existentes. Esta ley da lugar al concepto de vida media: el tiempo que se requiere para que el número de átomos de una sustancia radiactiva se reduzca a la mitad. Esta vida media es una característica de cada elemento y no depende de otros factores como puedan ser la cantidad de elemento disponible o la temperatura a la que se mantenga. Rutherford concluyó que si se conocía con suficiente detalle la vida media de un cierto elemento radiactivo y los productos en que se descomponía, podía de esa información deducirse el tiempo que llevaba produciéndose la desintegración. La distribución de esos productos en una determinada roca puede ser usada para datar su antigüedad. Según Rutherford, la radiactividad podía, por un lado, proporcionar suficiente energía para justificar una edad mayor para la Tierra y el Sol de la que había estimado Lord Kelvin, suficiente para que los procesos evolutivos de geólogos y biólogos pudieran haber tenido lugar. Por otro, proporcionaba un método muy prometer para estimar directamente la edad que podía tener una roca; Rutherford, de hecho, aplicó su idea a un trozo de pechblenda y dedujo que tenía una antigüedad de por lo menos 700 millones de años, mucho más antigua por tanto que las estimaciones de Kelvin para la Tierra.

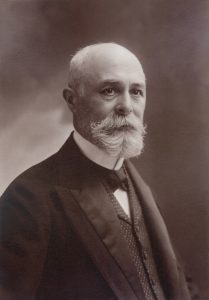

Rutherford tuvo la oportunidad de explicar todo esto en Inglaterra, en la sede de la Royal Institution. Allí se encontró con lord Kelvin entre la audiencia. A sus ochenta años, William Thomson era entonces una institución viviente no sólo en la ciencia británica sino en la mundial. Físico y matemático –amigo de Maxwell–, fue uno de los padres de la termodinámica, y también inventor, muy implicado en la instalación de las líneas telegráficas trasatlánticas –había ganado una fortuna con sus patentes para el telégrafo–. Había sido convertido en barón Kelvin de Largs por la reina Victoria en 1892 –el alias «Kelvin» del título proviene del río Kelvin, que cruza el campus de la Universidad de Glasgow, donde había iniciado sus estudios y donde ejerció de catedrático desde 1846 hasta su jubilación en 1899–. Tras su muerte en 1907, Kelvin fue enterrado en la abadía de Westminster en una capilla vecina a la de Newton. Y Rutherford, neozelandés de origen, casi un recién llegado al mundo de la física, iba a enmendarle la plana al lord en un asunto especialmente sensible para este. A Rutherford lo acabó salvando la memoria, pues al final recordó una premisa que Kelvin había asumido cuando presentó sus estimaciones sobre la edad del Sol: «Válidas a menos que otros recursos hasta ahora desconocidos para nosotros estén disponibles en el gran almacén de la creación». Rutherford narró después con su humor franco el episodio: «Entré en la habitación que estaba en penumbra; de repente vislumbré a lord Kelvin en la audiencia, y caí en la cuenta de que iba a tener problemas en la parte final de mi conferencia, cuando tratara la edad de la Tierra, pues mis estimaciones estaban en conflicto con las suyas. Para mi alivio, Kelvin se durmió rápidamente, pero cuando llegaba al punto importante, ¡vi como el viejo pájaro se incorporaba, abría un ojo y me lanzaba una funesta mirada! Entonces tuve una repentina inspiración y dije que lord Kelvin había limitado la edad de la Tierra «supuesto que ninguna otra fuente fuera descubierta». Esa profética declaración se refería a lo que estamos considerando hoy aquí: ¡el radio! ¡Y fijaos!, el viejo me sonrió satisfecho». Mejor así, porque Rutherford fue enterrado en Westminster, al lado de Kelvin y de Newton.

En los años veinte y con variantes del método de datación desarrollado por Rutherford, se llegó a la conclusión de que la Tierra debía tener miles de millones de años, más de tres mil millones, desde luego. Se sospechaba que la Tierra podía ser mucho más vieja, pero había dificultad para encontrar rocas más viejas en la superficie –todavía se desconocía la tectónica de placas y no se sabía que la corteza terrestre se recicla continuamente en este proceso–. La edad de la Tierra que hoy se considera definitiva la estableció el norteamericano Clair C. Patterson hacia mediados del siglo XX: unos 4.500 millones de años. Patterson usó un método de datación basado en la transformación de uranio en plomo y midiendo la edad, no de rocas de la Tierra, sino de fragmentos de meteorito. Estos suelen ser residuos que se remontan al periodo de formación del sistema solar, por lo que su edad debe ser bastante aproximada a la de la Tierra. Como un subproducto de su investigación, Patterson descubrió inusuales niveles de plomo en la atmósfera terrestre, que en varias ocasiones contaminaron sus muestras y le indujeron a cálculos erróneos sobre la edad de la Tierra. Patterson acabó descubriendo que procedían de la combustión de gasolina con plomo. Esta mezcla había sido inventada en la década de los veinte por Thomas Midgley, un ingeniero que trabajaba para la General Motors. Con ella se evitaba la molesta trepidación de los motores de combustión interna debida a una ignición a destiempo de la gasolina. Debido a la toxicidad del plomo, las tres compañías fabricantes del producto –General Motors, Du Pont y Standard Oil– sabían de los peligros para la salud de este compuesto; el propio Midgley sufrió intoxicación por plomo, y varios trabajadores murieron en el primer periodo de producción. A base de campañas manipuladas, se consiguió mantener su uso durante décadas; en Europa se empezó a retirar a finales de los ochenta y gracias a las denuncias y campañas que Patterson inició veinte años antes. Se da la circunstancia de que Midgley es también el inventor de los clorofluorocarbonados, cuyo daño a la capa de ozono llevó a su prohibición en el protocolo de Montreal de 1987. Midgley recibió el más alto galardón de la American Chemical Society en 1941, y fue elegido miembro de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos en 1944. Ya lo dijo Einstein: «La mayor parte de las acciones humanas se debe al temor o a la estupidez».

Referencias

Antonio J. Durán, El universo sobre nosotros, Crítica, Barcelona, 2015.